Forschung E-Mobilität : Prüfablauf für Gleichstrom-Ladesäulen entwickelt

Die Energiewende wird nicht ohne Elektromobilität auskommen. Letztere ist in den Köpfen von Autofahrer*innen wiederum eng mit dem Thema Komfort verbunden. Für rund drei Viertel der Österreicher*innen spricht eine lange Ladedauer gegen die Anschaffung eines E-Autos, geht aus einer aktuellen Studie hervor. Dieser Sorge können etwa Schnellladepunkte entgegenwirken. Solche Gleichstrom-Ladestationen (Direct Current Electric Vehicle Charging Stations, DC-EVCS) mit Ladeleistungen von mehreren hundert Kilowatt werden in Zukunft immer wichtiger. Aber: Für ihre wiederkehrende Prüfung gab es bisher weder Normen noch ein standardisiertes Prozedere, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unseren Newsletter – mit uns bleiben Sie informiert!

Hier geht’s zur Anmeldung

Damit Ladestationen für Elektrofahrzeuge als sicher gelten, dürfen sie vor, während und nach einem Ladevorgang weder Personen noch Sachgüter gefährden. Darüber hinaus müssen sie energieeffizient funktionieren und eine korrekte Abrechnung gewährleisten. Im Rahmen des österreichischen Forschungsprojekts ProSafE² (Protection, Safety and Efficiency of Electric Vehicle Charging Stations) entwickelte ein Projektteam nun ein standardisiertes Prüfverfahren für Gleichstrom-Ladestationen.

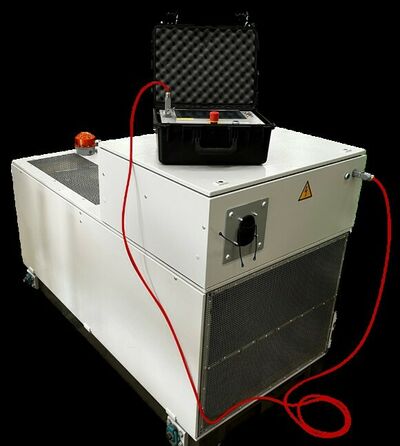

Dafür wurden unterschiedliche Ladestationen verschiedener Fabrikate mithilfe eines eigens entwickelten Prüfgeräte-Demonstrators überprüft bzw. in Labor- und Feldtests untersucht. „Wesentliche Mängel oder Risiken kamen dabei nicht zutage“, so der technische Projektleiter Daniel Herbst von der TU Graz: „Aus unseren Test Cases konnten wir schließlich einen Prüfablauf für die wiederkehrende Prüfung ableiten.“

Unterschied zwischen AC- und DC-Ladestationen

- AC-Ladestationen (Wechselstrom) laden über das Onboard-Ladegerät des Fahrzeugs, das den Wechselstrom in Gleichstrom umwandelt. Dadurch ist die Ladeleistung begrenzt. AC-Ladestationen eigenen sich daher für längere Standzeiten, etwa zu Hause oder am Arbeitsplatz. Die Überprüfung ihrer elektrischen Sicherheit kann mit einem einfachen Prüfadapter und einem Installationstester durchgeführt werden.

- DC-Ladestationen (Gleichstrom) speisen den Akku direkt mit Gleichstrom, wodurch höhere Ladeleistungen möglich sind. Sie ermöglichen so ein schnelles Laden und können zumeist an Autobahnen und öffentlichen Ladepunkten gefunden werden. Die Überprüfung einer DC-Ladestation gestaltet sich deutlich komplexer, da eine Freischaltung der Ladestation ausschließlich mittels eines speziellen Elektrofahrzeug-Emulators möglich ist. Dafür wurde im Projekt ProSafE² ein eigener Prüfgerätedemonstrator entwickelt, der Prüfungen von im Feld installierten DC-Ladestationen mit einer emulierten Ladeleistung bis zu 120 kW ermöglicht.

Der Aufwand für die wiederkehrende Prüfung einer DC-Ladestation exklusive Anfahrt und Aufbereitung des Prüfberichts beträgt aus heutiger Sicht rund zwei Stunden.Daniel Herbst, TU Graz

Zweites Forschungsjahr für ProSafE²

Während das erste Forschungsjahr des 2022 gestarteten und von der FFG geförderten Projektes ganz im Zeichen der Normenrecherche, der Definition möglicher Fehlerszenarien und denkbarer Testcases sowie Workshops mit Stakeholder*innen stand (Elektropraxis berichtete), ging es im zweiten Jahr in die Praxis. „Die Labor- und Feldtests haben mehrere Erkenntnisse gebracht: Der Aufwand für die wiederkehrende Prüfung einer DC-Ladestation exklusive Anfahrt und Aufbereitung des Prüfberichts beträgt aus heutiger Sicht rund zwei Stunden“, fasst Herbst zusammen.

Im Zuge der Feldtests hat er mit seinem Team fünf DC-Ladestationen verschiedener Hersteller mit maximalen Ladeleistungen von 50 kW bis 160 kW untersucht. Dabei wurden 16 eigens definierte Test Cases – unter anderem Sichtkontrollen, Leitungsunterbrechungen sowie Kurzschlüsse von Leistungs- und von Kommunikationsleitern, Ladeenergiemessungen und Power-Quality-Betrachtungen – durchgeführt.

>>> Österreichischer Solarpreis für bidirektionales Laden von E-Autos

Die Ergebnisse: Manche Ladestationen hätten bei verschiedenen Test Cases zwar abgeschaltet, jedoch nicht in der vorgegebenen Abschaltzeit. Einige Test Cases hätten zudem bei manchen Ladestationen den Zugang zur bzw. in die DC-Ladestation erfordert, um einen Hard-Reset bzw. Reboot durchführen zu können. Punktuell habe es Probleme bei der Kommunikation zwischen Prüfgerätedemonstrator und der jeweiligen Ladestation gegeben. Beim Großteil der untersuchten DC-Ladestationen seien aber keine sicherheitsrelevanten Mängel festzustellen gewesen, wie der technische Projektleiter summiert.

Darauf folgte eine Bewertung der jeweiligen Test Cases mithilfe der zutreffenden standardisierten Grenzwerte aus Richtlinien und Normen (u.a. OVE-Richtlinie R 30, ÖVE/ÖNORM EN 61851‑23, OVE E 8101). Das Forschungsteam konnte so einen Prüfablauf ableiten: Schlussendlich wurden zwölf der 16 Test Cases als Teil einer wiederkehrenden Prüfung von DC-Ladestationen empfohlen.

Das erwartete Verhalten, wonach der Wirkungsgrad mit steigender Ladeleistung höher wird, hat sich bewahrheitet.Daniel Herbst, TU Graz

Energieeffizienz und Netzrückwirkungen von DC-Ladestationen

Neben der Sicherheit war in den Feldtests auch die Energieeffizienz der Ladestationen ein Thema. Was das betrifft, hätten sich die untersuchten Ladestationen nicht wesentlich voneinander unterschieden, erklärt Herbst: „Das erwartete Verhalten, wonach der Wirkungsgrad mit steigender Ladeleistung höher wird, hat sich bewahrheitet. Die Untersuchungen der unterschiedlichen Ladestationen im Rahmen der Feldtests haben gezeigt, dass während der Ladevorgänge bei üblichen Arbeitspunkten die Wirkungsgrade über 80 Prozent lagen. Für Lastpunkte über 30 Prozent der Nennleistung betrugen die Wirkungsgrade mehr als 90 Prozent.“

Auch die Frage, ob DC-Ladestationen sich hinsichtlich Power Quality nachteilig auf das Netz bzw. Netzteilnehmer*innen auswirken, konnte im Rahmen von ProSafE² beantwortet werden. Die Messergebnisse der Labor- und Feldtests hätten gezeigt, dass die untersuchten Ladestationen keine der normativ festgelegten Grenzen in diesem Bereich überschreiten, so der Experte.

>>> OVE Standardization: „Wir schreiben nicht vor, wir liefern Angebote“

Vorreiterrolle und Umsetzung

Österreich hat mit dem Projekt ProSafE² eine Vorreiterrolle im Normungsbereich eingenommen, bestätigt Herbst: „Wir kennen keine internationalen Vorbilder im Bereich der wiederkehrenden Prüfung von DC-Ladestationen.“ Man habe die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Projekt immer wieder international diskutiert, dabei hätten Kolleg*innen aus anderen Ländern großes Interesse bekundet.

Die Erkenntnisse aus dem Projekt sind hierzulande bereits in die Weiterentwicklung der OVE-Richtline R 30 eingeflossen, die am 1. März 2025 veröffentlicht wird. Diese enthält Mindestanforderungen und Empfehlungen für den sicheren Betrieb und die wiederkehrende Prüfung von ortsfesten konduktiven Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge. „Damit konnten die Forschungsergebnisse in den Stand der Technik übergeführt werden“, freut sich der technische Projektleiter.

Über ProSafE²

Das Projekt ProSafE² wurde vom Österreichischen Verband für Elektrotechnik (OVE) gemeinsam mit dem Austrian Institute of Technology (AIT), dem Institut für Elektrische Anlagen und Netze der TU Graz sowie KS Engineers initiiert und aus Mitteln der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG über Collective Research gefördert. Unterstützt wurde es von den Branchenpartnern Energienetze Steiermark, Kelag - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, TÜV Austria Services und Wien Energie.